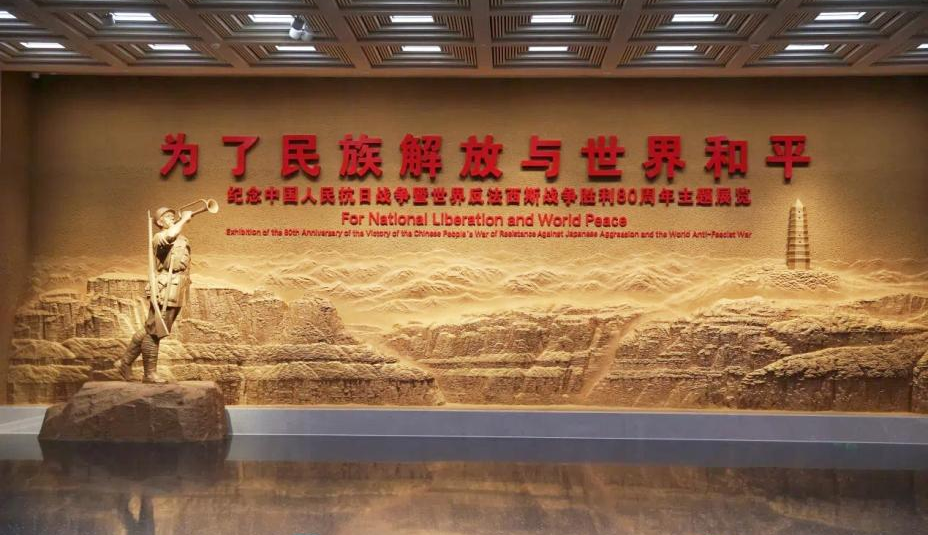

三部门联合开展抗战文物保护展示主题活动季

近日,中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局印发通知,决定7月至9月共同开展抗战文物保护展示主题活动季。活动季以“保护抗战文物 讲好抗战故事 弘扬抗战精神”为主题。活动季期间,将发布纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单,推出抗战主题精品展陈,主办第五届红色故事讲解员大赛;实施一批抗战遗址保护展示工程,推介全国革命文物保护利用十佳案例和优秀案例;开展抗战主题系列活动,举行抗战实物集中捐赠仪式,开展以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为主题的大中小学“大思政课”优质资源建设推广工作等。

第四次全国文物普查领导小组办公室第六次全体会议召开

8月1日,第四次全国文物普查领导小组办公室第六次全体会议在京召开。会议审议并原则通过《第四次全国文物普查第三阶段重点工作安排》《第四次全国文物普查数据审核指导意见》等有关文件。会议充分肯定全国普查进展与成效,强调当前已进入第三阶段,要坚持目标导向,抓紧推进各项工作,按照时间节点倒排工期,确保如期完成各项任务。精心筹备普查工作推进会暨普查领导小组第三次会议,推动解决问题,务求取得实效。坚持质量第一,分级开展普查数据审核。开展不可移动文物认定公布和文物保护单位核定公布,夯实依法保护基础等。

北京

《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025-2027年)》发布

7月27日,《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年—2027年)》发布,明确加强北京中轴线整体性和系统性保护、提升北京中轴线保护管理能力、加强北京中轴线传承利用、促进北京中轴线文化传播与交流合作、保障措施等5个方面45项重点任务。根据行动计划,到2027年,天坛、先农坛等遗产点的腾退整治将取得明显进展,北京中轴线国家文物保护利用示范区的创建成效将得到凸显,北京中轴线的历史风貌将得到充分彰显,北京中轴线将成为世界文明交流互鉴的重要窗口。

山西

河津古垛仰韶文化遗址考古新发现公布

日前,山西省考古研究院公布河津古垛仰韶文化遗址考古新发现。从2022年12月起,该遗址累计揭露面积2180平方米,发现仰韶文化房址5座、灰坑139个、陶窑4座、火塘4处,出土了一批重要的实物资料。出土的6枚陶制或石雕蚕蛹,石雕蚕蛹形态逼真,整体造型与现代家桑蚕蛹高度相似。遗址的发掘填补了汾河下游地区仰韶早期考古学文化发现的空白,为晋南地区仰韶文化早期东庄类型向仰韶文化中期庙底沟类型的演变过程提供了一个研究视角。

江苏

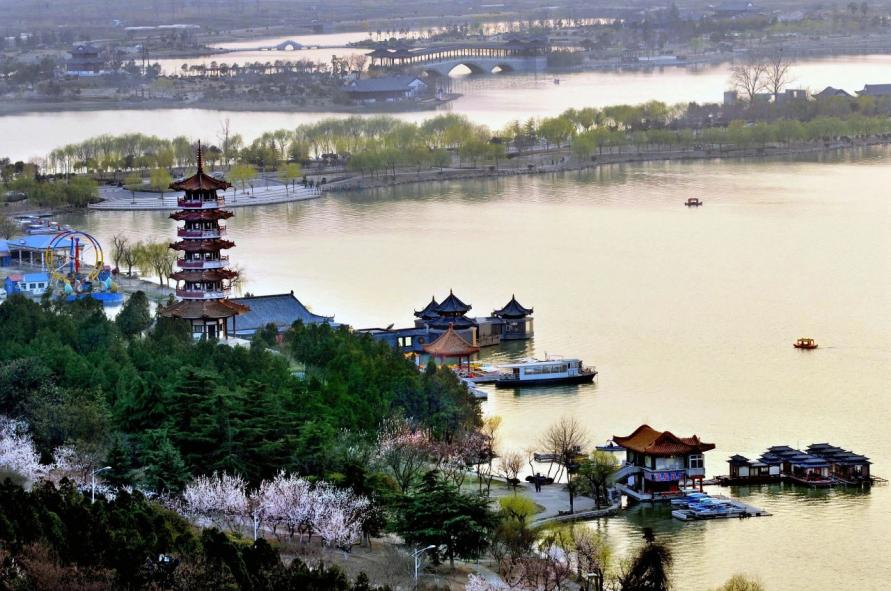

《徐州市历史文化名城保护条例》8月1日起施行

8月1日,《徐州市历史文化名城保护条例》(以下简称《条例》)正式施行。《条例》明确了保护对象、保护规划、保护措施、合理利用、保障监督、法律责任等方面内容。《条例》指出,应当遵循保护为主、适度利用的原则,注重保护整体风貌,注重管控商业开发强度,合理增设公共开放空间,采用渐进式微改造的方式统筹推进历史文化名城的合理利用。组织开展两汉文化、彭祖文化、红色文化、山水文化、运河文化、苏轼文化、军事文化等徐州特色文化的传承、研究,发挥历史文化遗产的社会教育作用等。

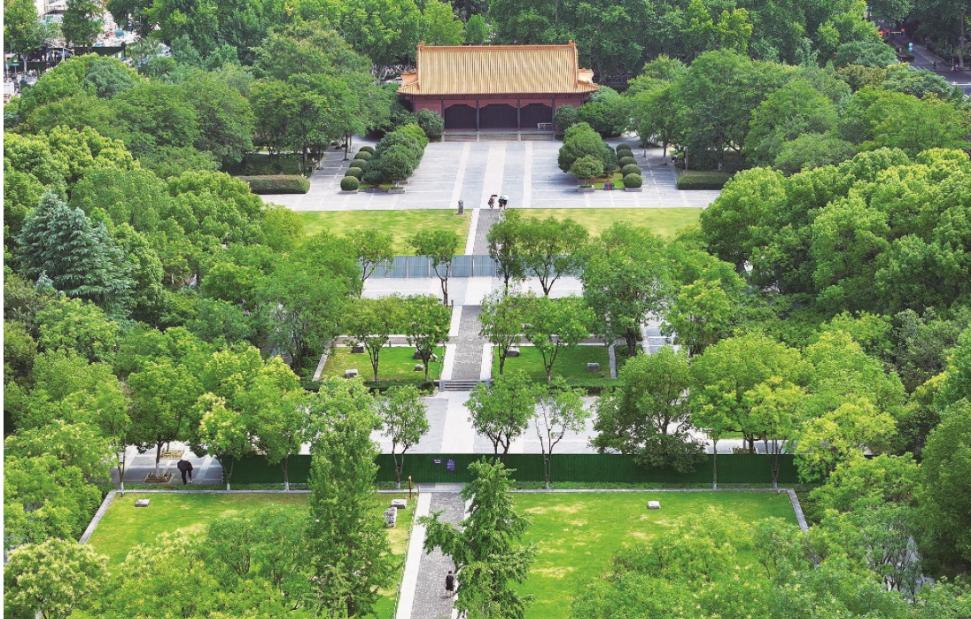

南京明故宫核心区域重启考古

7月26日,南京市考古研究院发布《关于在南京明故宫遗址开展主动性考古发掘的情况通报》。通报中表示,故宫博物院、南京城墙保护管理中心、南京市考古研究院于7月启动明故宫遗址的主动性考古发掘,计划于12月底结束。根据明故宫遗址中期考古工作计划,中期考古重点工作包括:探明宫城中轴线上核心宫殿区三大殿(奉天殿、华盖殿、谨身殿)的具体位置、范围、形制等关键学术问题。本次系中期考古工作计划的第一阶段,力争揭示华盖殿的保存状况、空间布局及营建工艺等学术信息。

江西

《长江国家文化公园江西段建设保护规划》出台

为高质量推进长江国家文化公园江西段建设,日前,江西省印发《长江国家文化公园江西段建设保护规划》(以下简称《规划》)。《规划》范围涵盖江西省11个设区市的46个县(市、区),以长江、赣江、抚河、信江、饶河、修河和环鄱阳湖沿线一系列文化遗产为主干,将文化遗产整体性、系统性保护列为首要任务。《规划》明确,要坚持“共抓大保护、不搞大开发”“生态优先、绿色发展”理念。下一步,江西将以《规划》出台实施为契机,深入推进富有赣鄱特色的长江文化传承弘扬工作。

山东

考古实证秦琅邪郡县建制

7月29日,青岛市文物保护考古研究所通报,黄岛区营前村北遗址考古发掘取得重要成果。遗址年代跨战国、秦、汉,位于学界公认的战国至秦汉琅邪邑(郡/县)城东南部。其中,最具价值的是两口古井中发现的“琅县”戳印陶罐及陶片,铭文为小篆,与秦玺一致,系“琅邪县”省称。这是首次以实物直接证实秦代在琅邪设县,结合文献记载与琅琊台秦代建筑群等遗存,为研究秦琅邪郡县建制及王朝对东方的治理提供了关键实证。

广东

广东海上丝绸之路博物馆焕新开馆

历经半年升级改造,广东海上丝绸之路博物馆近日焕新开馆,三大展区“时光隧道有奇珍”“陶瓷名窑美其美”“海上敦煌在阳江”正式对公众开放。此次升级引入场景还原、多媒体交互等沉浸式展陈手段,立体展现“南海Ⅰ号”出水文物的文化内涵。展览推出多件“南海Ⅰ号”宋代沉船出土文物,见证宋代海上贸易与东西方文化交流。依托此次焕新,该馆计划开发文物文创、推进数字化与国际巡展,助力海丝文化传播,为地方文旅经济注入新活力。

海南

昌江钱铁洞——皇帝洞史前洞穴遗址发掘启动

近日,海南省文物考古研究院与中央民族大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、昌江黎族自治县博物馆正式开启2025年度昌江钱铁洞——皇帝洞遗址的联合考古发掘工作。钱铁洞和皇帝洞遗址分别位于海南省昌江黎族自治县王下乡钱铁村和牙迫村,是昌化江流域最重要的两处史前洞穴遗址。该遗址对于解答华南地区旧石器时代向新石器时代过渡时期的人类迁徙和文化扩散等重大史前考古问题具有重要意义,将为研究海南岛晚更新世人类迁徙和文化发展轨迹提供重要线索。

青海

2018血渭一号墓出土部分遗存实验室清理与保护项目通过验收

日前,青海省文化和旅游厅发布消息,《青海都兰热水2018血渭一号墓出土部分遗存实验室清理与保护项目》通过结项验收。该项目是青海地区首次大规模将套箱整体提取技术运用在考古发掘现场并进行实验室清理与保护的重要成果。项目通过将遗迹套箱整体提取,保证了遗迹原貌不被破坏,同时在适宜文物保存环境的实验室中开展清理与保护,确保遗迹不会因为环境突变造成二次破坏。此次进行实验室清理与保护的遗存包含铜器、铁器、漆木器、金银器、丝织品不同材质遗物。

(来源:国家文物局官网)